|

|

今年618過后,打破了不少電商人的幻想,電商真的已經不是曾經的電商了。

據星圖數據顯示,剛剛過去的618(天貓5月20日20: 00-6月18日23: 59;京東5月31日20: 00-6月18日23: 59;其他平臺以各平臺公布618起始時間截至到6月18日23: 59 ),綜合電商平臺、直播平臺累積銷售額為7428億元,同比去年下降7%,其中,綜合電商平臺銷售總額達5717億元,同比下降6.9%,這是今年各大平臺給出的銷售額答卷。如果說對于這個數字,各方已經有預期,那結合2023年實物商品網上零售額增速8.4%的數據,就會發現,電商確實已經不一樣了。

電商到了哪個階段?它會將快遞引向何方?

存量電商之爭,機會難抓

內容電商增長是電商存量的結構性變化

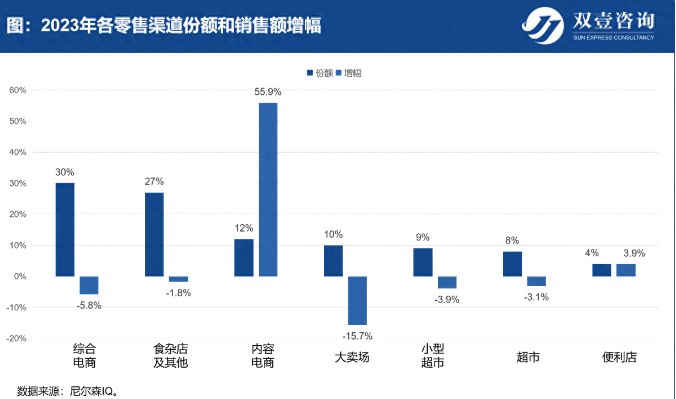

內容電商的增長伴隨著其他渠道的下降。根據尼爾森IQ的統計,2023年內容電商銷售額增幅為55%,而與之對應的綜合電商,銷售額增幅反而下降了5.8%。這種份額的此消彼長,是典型的由渠道引發的電商內部存量結構性變化,并沒有讓整個電商市場有大量增量變化。

電商結構性變化使低價和高退貨率成為主要特征。首先是直播電商引發的沖動消費,使退貨成為普遍現象。網上流傳的一份數據各個平臺的售后率(含未發貨退款+退貨退款+僅退款),拼多多為26%,京東綜合售后率 29%,淘天綜合售后率34.2%,抖音綜合售后率高達36.9%。抖音的退貨率排名,恰恰驗證了這樣的判斷。當然,高退貨率不僅是因為沖動消費,平臺僅退款降低了退貨成本,也助推了退貨率的上升。

其次,直播電商的一大優勢就是低價,疊加消費降級的宏觀影響,卷價格越來越普遍和嚴重。

電商結構性變化給快遞帶來的是逆向單量的增長

毫無疑問,高退貨率是會給快遞帶來額外的增量,但是,這種逆向物流增量,對于快遞來說,并不一定是好增長點。

快遞企業還沒有成熟的逆向模式。目前主流的頭部快遞企業是以“集收散送”為主,建立起來的快遞體系。而逆向物流恰恰相反,是“散收集送”。雖然個別企業的模式與這種需求相匹配,但是并沒有有效降本,高效又便宜的逆向物流解決模式還沒有跑通。

如果再疊加上游的低價需求,商家持續壓低逆向物流的費用,那對于末端網點來說,這就更不是一個賺錢的好買賣了。

電商得存量市場并沒有給快遞帶來好機會,那增量市場呢?

新市場的電商增量,困難亦重重

電商主打的新市場,主要是“兩進一出”和即時零售,其中又以進村和出海發展得最好。不同市場對不同類型快遞企業加持不同,各企業的發展也存在差距。

進村主打的下沉市場,直營制發展更好

對于平臺和品牌來講,下沉市場是完全的增量市場。前段時間,各個平臺接連推出新疆包郵等,這是平臺關注下沉市場的重要表現。品牌商在線上端跟隨平臺,線下也在不斷進入低能級城市。

雖說單量有所上漲,但對于網點老板的吸引力依舊有限。首先還是單量問題,相較于城市驛站集中派送的模式,鄉村派送的成本較高。雖說各級政府部門有提供各種補貼條件,但看得見的業務量,還是無法激起網點老板的興趣。其次,快遞和平臺單量面臨著“先有雞還是先有蛋”的問題,先建設網點就需要有大量投入,且需要長期維護才能變現,而且單量是否會起來,還是未知數。

在收入和風險的對比下,加盟制網點老板意愿并不強烈。目前來看,直營制的天然優勢,反而會做得更好。

出海如火如荼,國內快遞企業積極參與

目前中國跨境電商已經展現出優勢。中國跨境電商行業的優勢在于產業鏈的配套能力強,幾乎所有環節都有中國企業參與,競爭之下的成本效率得到持續提升,終端產品也具備較強的價格競爭力。以TikTok、TEMU為代表的電商平臺也占據了大量市場份額,影響力不斷增加。

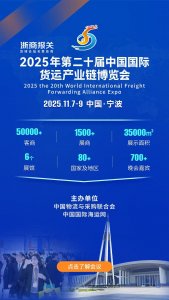

部分快遞企業已經取得了一定優勢。國內快遞物流企業積極參與國際市場開拓,并已經取得了一定優勢。如菜鳥在歐洲市場的大步前進,順豐加碼東南亞市場,前兩天,圓通國際也順利進入中亞市場。同時,逐步站穩腳跟的國內快遞企業,不斷提高時效,以擴大自己的優勢,爭奪市場份額。

國內企業在國際市場開拓中還存在限制。首先,雖然有進入國際市場的戰略選擇,但模式還不成熟。其次,快遞物流屬于重要的基礎設施,在實際落地中還要面臨來自各方的壓力。

增量市場雖然機會不錯,但想要快速發展,還要解決重重困難。

面對電商變革所帶來的機會,快遞企業該怎樣做?

快遞企業需要深層次的模式創新

國內市場:規模化創造了過去,個性化才是未來

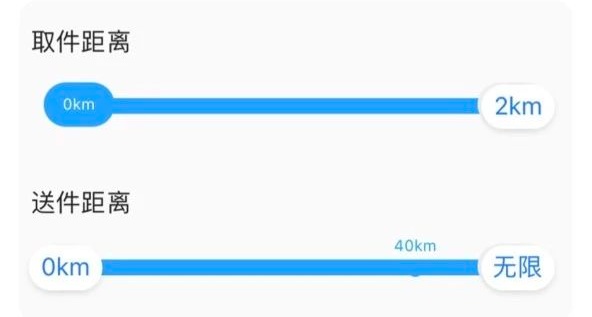

規模化使國內的快遞企業確立了成本優勢,奠定了現在的市場地位,但在追求個性化消費的現在,快遞服務也面臨著提質和定制的需求。數字化工具提供了一個良好的解決方向,誰能用數字化解決個性化的問題,并建立高效的組織模式,誰就將會在接下來的競爭中取得優勢。

國際市場:模式探索依舊是關鍵

雖然國際化之路已經走了很長時間,但具體落地還不清晰,還需要企業進行探索總結。在這個階段,國際視野和國際化人才會成為決定性資源。

消費環境變化和上游電商的變化已經給快遞提出了新要求,未來沒有最卷只有更卷,留給企業積累的窗口時間并不多,要快速轉變,才能在未來的競爭中立于不敗之地。